Wie Ergotherapie bei Stress und Burnout zurück in einen geordneten Berufsalltag hilft – Ansätze, Ziele, Methoden

Ergotherapie setzt bei der Schnittstelle von Gesundheit, Alltag und Arbeit an. Wenn Stress und Burnout die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, geraten Routinen, Rollen und die Fähigkeit, Anforderungen dosiert zu bewältigen, aus dem Gleichgewicht. Ergotherapeutische Interventionen richten den Blick auf konkrete Betätigungen im Tageslauf: vom Aufstehen über Arbeitswege, Meeting-Strukturen, Aufgabenmanagement, Pausenregime bis hin zu Abschalt- und Erholungsroutinen. Ziel ist nicht nur Symptomreduktion, sondern die nachhaltige Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit in realen Kontexten. Dabei wird die Passung zwischen Person, Betätigung und Umwelt optimiert: Welche Aufgaben sind bedeutsam, welche Rahmenbedingungen begünstigen Fokus und Erholung, welche Gewohnheiten stabilisieren den Tag? Der Ansatz ist konsequent alltagsorientiert, praktisch und ergebnisfokussiert. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten bei https://www.ergotherapie-thomaskirche.de/ arbeiten mit Evidenz aus der Betätigungswissenschaft und verknüpfen sie mit individuellen Zielen, um die Rückkehr in einen geordneten Berufsalltag planbar, messbar und nachhaltig zu gestalten.

Ziele der Ergotherapie bei Burnout: Funktionsfähigkeit, Teilhabe und nachhaltige Belastungssteuerung

Ziele in der Ergotherapie sind funktional, teilhabeorientiert und auf die Lebensrealität zugeschnitten. Im Vordergrund steht die Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit in bedeutsamen Aktivitäten. Dazu gehören geschärfte Selbststeuerung im Arbeitstag, tragfähige Pausen- und Erholungsroutinen, realistische Leistungsdosierung und die Fähigkeit, Aufgaben sowie Reize situativ zu regulieren. Wichtig ist, dass Ziele messbar, erreichbar und kontextualisiert sind. Ein Beispiel: „Innerhalb von sechs Wochen täglich zwei strukturierte Fokusblöcke à 45 Minuten mit anschließender Mikropause im Büro realisieren“ ist greifbarer als „Besser konzentrieren“. Teilhabeziele umfassen die Wiederaufnahme von Rollen (Teammitglied, Projektleitung), die sichere Kommunikation mit Führungskräften über Arbeitsorganisation und die eigenständige Adaption von Belastung in Phasen erhöhter Anforderungen. Nachhaltigkeit entsteht, wenn neue Routinen automatisiert werden, Frühwarnzeichen erkannt und Gegenmaßnahmen verlässlich aktiviert werden. So wird die Rückkehr in den Beruf nicht nur möglich, sondern stabil – mit einem individuellen „Belastungsfahrplan“, der auch in dynamischen Arbeitsumfeldern trägt.

Ansätze und Modelle: Bio-psycho-sozial, Betätigungsbalance und Return-to-Work-Orientierung

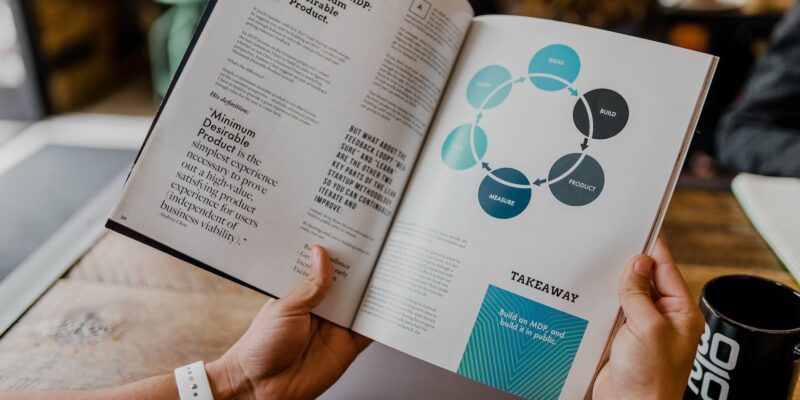

Der ergotherapeutische Zugang folgt einem bio-psycho-sozialen Verständnis. Biologisch meint u. a. Schlaf, Schmerz, Energiehaushalt; psychologisch umfasst Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen, Emotions- und Stressregulation; sozial betrifft Arbeitskultur, Kommunikation, Rollenanforderungen sowie physische und digitale Arbeitsumgebung. Ein Kernprinzip ist die Betätigungsbalance: die ausgewogene Verteilung von produktiven, erholsamen und sinnstiftenden Aktivitäten über den Tag und die Woche hinweg, sodass Energie- und Leistungsniveaus stabil bleiben. Die Return-to-Work-Orientierung verbindet therapeutische Arbeit direkt mit den Anforderungen des Arbeitsplatzes. Interventionen finden daher nicht nur in der Praxis statt: Sie werden in Arbeitssituationen übertragen, pilotiert und iterativ angepasst. Dadurch entstehen realitätsnahe Lösungen, die den Übergang von der Krankschreibung zur Wiedereingliederung und in die Vollarbeitsfähigkeit stufenweise begleiten. Methodisch werden evidenzbasierte Konzepte mit individuellen Präferenzen kombiniert, um Wirksamkeit und Akzeptanz hoch zu halten.

Diagnostik und Assessments: Von Anamnese über Betätigungsprofil bis Zielvereinbarung (z. B. COPM, WRI)

Die Diagnostik beginnt mit einer strukturierten Anamnese und einem Betätigungsprofil: Welche Alltags- und Arbeitsaktivitäten sind wichtig, wo treten Barrieren auf, welche Ressourcen sind vorhanden? Standardisierte Instrumente unterstützen die Zielfindung und Ergebnismessung. Das Canadian Occupational Performance Measure (COPM) hilft, persönliche Prioritäten herauszuarbeiten und die wahrgenommene Leistungsfähigkeit sowie Zufriedenheit zu quantifizieren. Das Work Role Interview (WRI) beleuchtet arbeitsbezogene Faktoren wie Gewohnheiten, Erwartungen, Motivation und Umweltbedingungen. Ergänzend können arbeitsbezogene Fragebögen zu Stressbelastung, Schlafqualität, Exekutivfunktionen oder sensorischer Reizverarbeitung verwendet werden. In der Funktionsdiagnostik geht es um Aufmerksamkeitssteuerung, Planen, Initiierung, Task-Switching und Selbstmonitoring – Fähigkeiten, die im Burnout häufig fragil sind. Die Ergebnisse fließen in konkrete, messbare Zielvereinbarungen und einen Therapie- sowie Transferplan ein, der Arbeitssituationen simuliert, pilotiert und schrittweise skaliert. Wichtig: Diagnostik ist kein Einmalereignis. Sie wird iterativ genutzt, um Feinjustierungen während der Wiedereingliederung zu steuern.

Methoden der Ergotherapie: Aktivitätsanalyse, Energie- und Belastungsmanagement, Habit-Aufbau

Herzstück der Ergotherapie ist die Aktivitätsanalyse: Tätigkeiten werden in Schritte, kognitive Anforderungen, Umgebungsfaktoren und benötigte Ressourcen zerlegt. Dadurch werden Stellschrauben sichtbar – etwa Reizreduktion, Reorganisation von Arbeitspaketen, Anpassung der Reihenfolge, Einsatz von Hilfsmitteln oder Microbreaks. Energie- und Belastungsmanagement zielt auf die bewusste Dosierung von Anforderungen. Dabei kommen Methoden wie die Belastungsampel, Fokusblöcke, aktive Erholung (z. B. kurze Bewegungssequenzen, Atemfokussierung), digitale Hygiene (Notification-Design), sowie Umgebungsanpassungen (Akustik, Licht, Temperatur, ergonomische Einstellungen) zum Einsatz. Habit-Aufbau überführt neue Strategien in stabile Gewohnheiten. Durch Implementation Intentions („Wenn X, dann Y“), kontinuierliches Feedback und geringe Einstiegshürden werden Routinen wie „Meeting → 2-Minuten-Reset → nächste Aufgabe“ etabliert. Das Ergebnis ist ein alltagsrobustes System aus einfachen Regeln, das auch in Stressspitzen funktioniert, ohne zusätzliche mentale Last zu erzeugen.

- Konkrete Transfer-Strategien im Arbeitskontext:

- Fokusfenster mit klaren Startsignalen (z. B. Kopfhörer aufsetzen), sichtbaren Task-Grenzen und definierter Belohnung am Ende

- Reizmanagement über Meeting-Free-Zonen, E-Mail-Batching, Statussignale im Team

- Mikropausen nach dem 3-zu-1-Prinzip: drei Minuten konzentriert, eine Minute Reset bei repetitiven Aufgaben; 45-10 bei komplexen Aufgaben

- „Energiekonto“ führen: tägliche Bewertung von +/– Aktivitäten, um Überlast-Fallen früh zu erkennen

- „Stop-Start-Continue“-Routinen für Wochenplanung und Review

Stufenlogik der Rückkehr in den Berufsalltag

- Stabilisieren: Schlafrhythmus, Grundroutine, tägliche Aktivierung und kurze Erholungsfenster werden etabliert. Ziel: Vorhersagbarer Tagesverlauf und verlässliche Basisleistung.

- Fokussieren: Einführung von klar abgegrenzten Fokusblöcken, Unterbrechungsmanagement und Aufgabenpriorisierung. Ziel: Spürbare Leistung ohne Überlast.

- Übertragen: Transfer der Strategien in reale Arbeitssituationen mit geringer Komplexität; erste Teamabsprachen zu Erreichbarkeit und Meetings.

- Skalieren: Graduelle Steigerung von Umfang und Komplexität, Anpassung von Arbeitsplatzfaktoren (Ergonomie, Tools, Kommunikationswege).

- Konsolidieren: Routinen automatisieren, Frühwarnzeichen-Monitoring etablieren, Rückfallpläne und Vertretungsregeln klären.

- Sichern: Regelmäßige Reviews (z. B. alle 2–4 Wochen), Feinjustierung der Belastung, Integrieren von Erholungsinseln in Peak-Phasen.

Arbeitsplatz- und Umweltanpassungen: Was im Setting zählt

Arbeitsplätze sind hochindividualisierte Systeme. Kleine Anpassungen haben oft große Wirkung: Akustisch ruhige Zonen, klare Sichtlinien zur Aufgabe statt zum Posteingang, ergonomische Ausrichtung von Bildschirm und Eingabegeräten, und ein konsistentes Lichtklima stabilisieren die kognitive Leistungsfähigkeit. Auf der Prozessebene wirken Meeting-Standards, klare Ziele pro Sitzung, definierte „Offen-Fenster“ für spontane Anliegen und feste Fokuszeiten als Teamnorm. In der digitalen Umwelt helfen reduzierte Benachrichtigungen, App-Layouts ohne Ablenkung und konsequente Trennung von Kommunikations- und Produktionsphasen. Diese Veränderungen senken Reizlast, stärken Selbstwirksamkeit und machen geplante Pausen sozial akzeptiert.

- Mikrointerventionen, die sich bewähren:

- 2-Minuten-Reset zwischen Tasks (ausatmen, Schulter- und Blickwechsel, kurzes Stretching)

- „First Hour Protected“: Erster Arbeitsstundenblock ohne Mails/Chats

- Visualisierte Tagesprioritäten (Top-3), alles Weitere in einen „Later“-Container

- „Hard Stop“ am Tagesende mit kurzer Reflexion: Was lief gut, was wird morgen fortgesetzt?

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kommunikation im Betrieb

Ergotherapie entfaltet besondere Wirkung, wenn sie Schnittstellen aktiv gestaltet: Rückmeldung an Ärztinnen/Ärzte und Psychotherapie zu Leistungsbild und Reiztoleranz, Abstimmung mit betrieblichen Akteuren (Führungskraft, HR, BEM, Betriebsärztlicher Dienst) über realistische Etappenziele, Erreichbarkeitsregeln und Aufgabenmix. Kommunikationsleitfäden helfen, Erwartungen klar zu managen, ohne sensible Gesundheitsdetails offenlegen zu müssen. Ein pragmatisches Reporting (z. B. Wochenfortschritt, Energieverlauf, Störfaktoren, nächste Anpassungen) macht Entwicklung sichtbar und schafft Vertrauen. So wird die Wiedereingliederung zum kooperativen Prozess statt zur Einzelleistung.

Ergebnis-Tracking und Rückfallprävention

Outcome misst sich am Alltag: gelingende Arbeitstage, stabile Energie, verlässliche Erholung. Neben COPM-Scores und arbeitsbezogenen Skalen bieten sich kurze tägliche Marker an: Fokusqualität, Unterbrechungsquote, Erholungsgefühl nach Pausen, abendliche Restenergie. Präventiv wirken Checklisten für Frühwarnzeichen (z. B. Schlafabbruch, Grübelspitzen, Auslassen von Mikropausen) und vorab definierte Gegenmaßnahmen („Wenn drei Tage in Folge <5/10 Energie, dann Reduktion der Meetinglast um 20 % und Rückkehr zu 30-Minuten-Fokusblöcken“). Diese klare Logik verhindert Eskalationen und stärkt Selbststeuerung.

Häufige Hürden – und wie Ergotherapie sie adressiert

Perfektionismus, fehlende Grenzen, Reizüberflutung und „Meeting-Müdigkeit“ sind typische Hindernisse. Ergotherapie arbeitet hier mit Reframing („gut genug“ als Standard), Task-Design (kleine, geschlossene Einheiten), sozialen Verträgen (Statussignale, Teamnormen) und Umgebungsarchitektur (Störquellen entfernen, Hilfsmittel sichtbar platzieren). Entscheidender Hebel ist die Habitualisierung: Wenn Entlastendes zur Gewohnheit wird, braucht es keine dauernde Willenskraft mehr. So entsteht ein „leichtes“ System, das auch in hektischen Phasen trägt.

Transfer in den privaten Alltag

Berufliche Stabilität gelingt nur mit privater Regeneration. Kernelemente sind Schlafhygiene, Dosierung sozialer Verpflichtungen, „Ankeraktivitäten“ mit hohem Erholungswert sowie Bildschirmpausen am Abend. Ergotherapie hilft, diese Bausteine in realistische Wochenpläne zu integrieren und mit Arbeitstagen zu synchronisieren. Dadurch werden Peaks abgefedert, und die Gesamtbelastung bleibt tragfähig.

FAQ – Wie Ergotherapie bei Stress und Burnout zurück in einen geordneten Berufsalltag hilft

Wie unterstützt Ergotherapie konkret die Rückkehr in den Berufsalltag nach Burnout?

Durch alltagsnahe Interventionen: Fokusblöcke, Unterbrechungsmanagement, Pausenroutinen, Arbeitsplatz- und Teamabsprachen – zunächst klein pilotiert, dann skaliert.

Welche Ziele werden in der Ergotherapie bei Stress und Burnout vereinbart?

Messbare Funktions- und Teilhabeziele, z. B. definierte Fokuszeiten, stabile Erholung, angepasster Aufgabenmix und sichere Kommunikation über Belastung.

Welche Assessments nutzt die Ergotherapie für die Therapieplanung bei Burnout?

Instrumente wie COPM für priorisierte Ziele und WRI für arbeitsbezogene Faktoren, ergänzt durch Stress-, Schlaf- und Exekutivfunktions-Screens.

Wie sieht eine stufenweise Wiedereingliederung mit ergotherapeutischer Begleitung aus?

In klaren Etappen: stabilisieren, fokussieren, übertragen, skalieren, konsolidieren – mit messbaren Meilensteinen und vordefinierten Rückfallplänen.