Ausgründung

Ausgründung: Definition und Bedeutung

Die Wirtschaftswelt ist geprägt von ständiger Veränderung, Innovation und dem Drang, neue Märkte zu erschließen. In diesem Kontext spielt die Ausgründung eine immer wichtigere Rolle. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Eine Ausgründung – oft auch als Spin-off bezeichnet – beschreibt den Prozess, bei dem aus einer bestehenden Organisation, meist einem Unternehmen oder einer Forschungseinrichtung, ein neues, rechtlich eigenständiges Unternehmen entsteht. Ziel ist es, innovative Ideen, Produkte oder Technologien, die nicht mehr optimal in die bestehende Unternehmensstruktur passen oder ein eigenständiges Wachstumspotenzial besitzen, in einer neuen Organisation weiterzuentwickeln und auf den Markt zu bringen.

Die Ausgründung ermöglicht es Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig Innovationen zu fördern, indem sie diesen einen eigenen unternehmerischen Rahmen bieten. Besonders in technologiegetriebenen Branchen wie der IT, Biotechnologie oder im universitären Umfeld ist die Ausgründung ein zentrales Instrument, um Forschungsergebnisse und neue Entwicklungen in marktfähige Produkte oder Dienstleistungen zu überführen.

Dabei steht nicht nur der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund, sondern auch die Förderung von Unternehmertum, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland. Die Ausgründung ist daher ein wichtiger Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen.

Arten der Ausgründung

Ausgründungen können auf unterschiedliche Weise erfolgen, je nach Ausgangssituation, Zielsetzung und strategischer Ausrichtung. Im Folgenden werden die wichtigsten Formen vorgestellt:

Spin-off:

Der klassische Spin-off ist die Abspaltung einer Geschäftseinheit oder eines Projekts aus einem bestehenden Unternehmen, die als eigenständige Gesellschaft weitergeführt wird. Häufig behalten die Muttergesellschaft oder einzelne Gesellschafter Anteile am neuen Unternehmen. Spin-offs entstehen oft, wenn ein Geschäftsbereich nicht mehr zum Kerngeschäft passt oder eigenständig schneller wachsen kann.

Carve-out:

Beim Carve-out wird ein Unternehmensteil organisatorisch und rechtlich verselbständigt, bleibt jedoch meist weiterhin mehrheitlich im Besitz des Mutterunternehmens. Ziel ist es, durch die neue Struktur flexibler am Markt agieren zu können oder Investoren zu gewinnen, ohne die Kontrolle vollständig abzugeben.

Management-Buy-out (MBO):

Hier übernimmt das bestehende Management eines Unternehmensteils diesen Bereich und führt ihn als eigenständige Firma weiter. Dies geschieht oft im Zuge von Restrukturierungen oder Nachfolgeregelungen.

Akademische Ausgründung:

Vor allem im universitären Bereich entstehen sogenannte akademische Spin-offs. Hier werden Forschungsergebnisse oder innovative Ideen von Wissenschaftlern in ein eigenes Unternehmen überführt, häufig mit Unterstützung von Gründerzentren oder Förderprogrammen.

Joint Venture:

Manchmal erfolgt die Ausgründung in Kooperation mit einem oder mehreren externen Partnern, um gemeinsam ein neues Unternehmen zu gründen und Synergien zu nutzen.

Die Entscheidung für eine bestimmte Form der Ausgründung hängt von vielen Faktoren ab, wie der strategischen Zielsetzung, dem Kapitalbedarf, rechtlichen Rahmenbedingungen oder den Interessen der beteiligten Akteure.

Typische Gründe für eine Ausgründung

- Entwicklung neuer Technologien oder Produkte, die nicht in das Kerngeschäft passen

- Erschließung neuer Märkte oder Zielgruppen

- Nutzung von Innovationspotenzialen außerhalb bestehender Strukturen

- Förderung von Unternehmertum und Motivation von Mitarbeitenden

- Flexibilisierung und Entlastung der Muttergesellschaft

- Zugang zu externem Kapital oder neuen Partnern

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Ausgründungen in Deutschland sind komplex und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Rechtsform des neuen Unternehmens, der Art der Übertragung von Vermögenswerten und dem Umgang mit geistigem Eigentum.

Gesellschaftsrechtliche Aspekte:

Für die Ausgründung wird in der Regel eine neue juristische Person gegründet – meist eine GmbH, AG oder UG. Die Wahl der Rechtsform beeinflusst Haftung, Finanzierungsmöglichkeiten und Mitbestimmungsrechte. Die Gründung erfolgt durch notarielle Beurkundung und Eintragung ins Handelsregister. Bei der Übertragung von Vermögenswerten, Patenten oder Know-how sind vertragliche Regelungen erforderlich, um Rechte und Pflichten eindeutig festzulegen.

Steuerliche Rahmenbedingungen:

Die steuerliche Behandlung von Ausgründungen ist vielschichtig. Insbesondere bei der Übertragung von Vermögenswerten, wie Patenten, Maschinen oder Immobilien, können Steuern anfallen (z.B. Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer). Es gibt jedoch auch steuerliche Vergünstigungen, insbesondere bei Ausgründungen aus Forschungsinstitutionen oder im Rahmen von Innovationsförderprogrammen.

Arbeitsrecht:

Der Übergang von Mitarbeitern auf das neue Unternehmen muss arbeitsrechtlich sauber gestaltet werden. In der Regel erfolgt dies durch einen Betriebsübergang nach § 613a BGB. Die Mitarbeiter haben ein Widerspruchsrecht und müssen umfassend informiert werden.

Schutz geistigen Eigentums:

Ein zentraler Punkt bei Ausgründungen ist der Umgang mit Patenten, Marken, Urheberrechten und Betriebsgeheimnissen. Hier sind klare Regelungen notwendig, um die Nutzung und Verwertung im neuen Unternehmen zu sichern.

Förderprogramme und Unterstützung:

In Deutschland gibt es zahlreiche Programme zur Unterstützung von Ausgründungen, insbesondere im wissenschaftlichen Bereich (z.B. EXIST, High-Tech Gründerfonds). Diese bieten finanzielle Hilfen, Beratung und Zugang zu Netzwerken.

Wichtige rechtliche Stolpersteine

- Unklare Regelungen zur Übertragung von geistigem Eigentum

- Fehlende oder unvollständige Verträge zur Vermögensübertragung

- Unzureichende arbeitsrechtliche Information und Einbindung der Mitarbeiter

- Versäumnisse bei der Wahl der passenden Rechtsform

- Unklare Haftungs- und Verantwortungsregelungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft

Ablauf einer Ausgründung

Der Prozess einer Ausgründung ist komplex und erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung. Nachfolgend werden die wichtigsten Schritte dargestellt:

1. Analyse und Vorbereitung:

Zunächst steht die strategische Analyse: Welche Teile des Unternehmens oder welche Innovationen eignen sich für eine Ausgründung? Welche Ziele sollen verfolgt werden? In dieser Phase werden Chancen und Risiken bewertet, Machbarkeitsstudien erstellt und erste Gespräche mit potenziellen Partnern geführt.

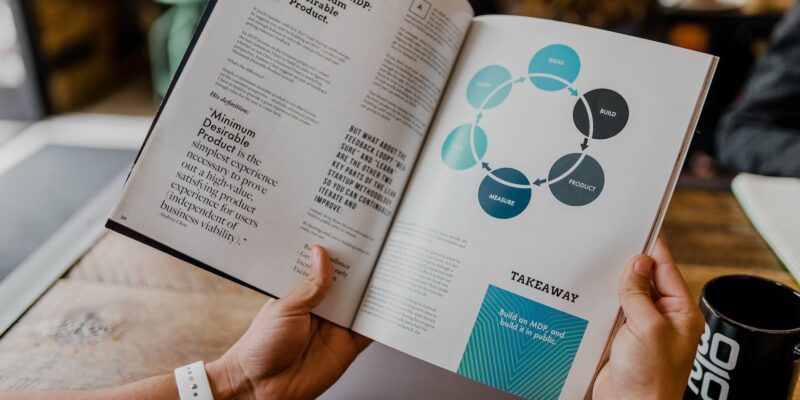

2. Entwicklung des Geschäftsmodells:

Ein tragfähiges Geschäftsmodell ist das Herzstück jeder Ausgründung. Es gilt, Marktpotenziale zu analysieren, Zielgruppen zu definieren, das Produkt- oder Dienstleistungsangebot zu schärfen und eine Finanzierungsstrategie zu entwickeln.

3. Rechtliche und steuerliche Strukturierung:

Nun werden die rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt: Auswahl der Rechtsform, Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen, Regelung der Übertragung von Vermögenswerten und geistigem Eigentum, steuerliche Optimierung.

4. Gründung und Kapitalisierung:

Die neue Gesellschaft wird gegründet, ins Handelsregister eingetragen und mit dem notwendigen Startkapital ausgestattet. Dies kann durch Eigenmittel, Investoren oder Förderprogramme erfolgen.

5. Übergang von Mitarbeitern und Ressourcen:

Mitarbeiter, die Teil der Ausgründung werden sollen, müssen informiert und rechtlich korrekt übertragen werden. Auch Sachmittel, Patente und andere Ressourcen werden auf die neue Gesellschaft übertragen.

6. Operative Umsetzung:

Nach der Gründung beginnt die eigentliche operative Tätigkeit: Aufbau von Strukturen, Markteintritt, Kundenakquise, Aufbau von Partnerschaften.

7. Nachbetreuung und Entwicklung:

Auch nach der Ausgründung bleibt oft ein enger Kontakt zur Muttergesellschaft bestehen, z.B. durch Beteiligungen, Kooperationsverträge oder gemeinsame Projekte.

Der gesamte Prozess kann mehrere Monate bis Jahre dauern und erfordert eine enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten – von der Geschäftsleitung über die Mitarbeiter bis hin zu externen Beratern und Investoren.

Erfolgreiche Ausgründungen in der Praxis

In den letzten Jahren gab es zahlreiche erfolgreiche Ausgründungen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig geprägt haben. Besonders im Bereich der Wissenschaft und Forschung entstehen immer wieder innovative Unternehmen, die mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen Märkte erobern.

Ein bekanntes Beispiel ist das Unternehmen BioNTech, das ursprünglich als Ausgründung aus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz entstand und mit seiner mRNA-Technologie weltweit für Aufsehen sorgte. Ähnlich erfolgreich ist das Softwareunternehmen SAP, das in den 1970er Jahren von ehemaligen IBM-Mitarbeitern als Ausgründung gegründet wurde und heute zu den größten Softwareherstellern der Welt zählt.

Auch im Mittelstand gibt es zahlreiche Erfolgsgeschichten. Viele Hidden Champions, die heute Weltmarktführer in ihrer Nische sind, entstanden einst als Ausgründung aus größeren Unternehmen oder Forschungseinrichtungen. Diese Unternehmen zeichnen sich oft durch eine hohe Innovationskraft, Kundennähe und Flexibilität aus.

Ein weiterer Bereich, in dem Ausgründungen eine wichtige Rolle spielen, ist die Energiewirtschaft. Hier entstehen durch die Energiewende zahlreiche neue Unternehmen, die innovative Lösungen für erneuerbare Energien, Energiespeicherung oder Digitalisierung anbieten.

Interessante Zahlen, Daten und Fakten zur Ausgründung in Deutschland

| Kennzahl | Wert (Stand 2024) | Quelle |

|---|---|---|

| Anzahl der Ausgründungen pro Jahr | ca. 2.800 | Stifterverband, BMWK |

| Anteil der universitären Ausgründungen | ca. 22 % | EXIST, BMBF |

| Durchschnittliche Gründungsfinanzierung | 350.000 – 1.200.000 € | High-Tech Gründerfonds |

| Erfolgsquote nach 5 Jahren | ca. 54 % | KfW Gründungsmonitor |

| Durchschnittliche Mitarbeiterzahl nach 3 Jahren | 11,2 | Stifterverband |

| Anteil der Ausgründungen im Hightech-Sektor | ca. 63 % | Bitkom, ZEW |

Diese Zahlen zeigen, dass Ausgründungen ein bedeutender Motor für Innovation und Beschäftigung in Deutschland sind. Besonders im Hightech-Bereich und bei universitären Spin-offs ist die Dynamik hoch, und viele dieser Unternehmen schaffen es, sich langfristig am Markt zu etablieren.

Fragen und Antworten: Ausgründung kompakt

Welche strategischen Vorteile kann eine Ausgründung für ein Unternehmen bringen, und wie unterscheiden sich diese je nach Branche?

Eine Ausgründung ermöglicht es Unternehmen, Innovationen schneller und flexibler auf den Markt zu bringen, Risiken auszulagern und sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. In technologiegetriebenen Branchen steht oft die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen im Vordergrund, während im Mittelstand häufig die Erschließung neuer Märkte oder die Nachfolgeregelung eine Rolle spielen.

Welche rechtlichen und steuerlichen Hürden müssen bei einer Ausgründung in Deutschland überwunden werden?

Zu den größten Hürden zählen die Auswahl der passenden Rechtsform, die Übertragung von Vermögenswerten und geistigem Eigentum, die arbeitsrechtliche Gestaltung sowie steuerliche Fragen wie Grunderwerbsteuer, Körperschaftsteuer und mögliche Förderungen.

Wie beeinflusst eine Ausgründung die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterstruktur?

Ausgründungen bringen oft frischen Unternehmergeist und Innovationskultur, können aber auch Unsicherheiten und Veränderungen für Mitarbeiter bedeuten. Die Unternehmenskultur der neuen Einheit entwickelt sich meist eigenständig und ist oft agiler und risikofreudiger als die der Muttergesellschaft.

Welche Rolle spielen externe Berater und Investoren im Prozess einer Ausgründung?

Externe Berater sind wichtig für die rechtliche, steuerliche und strategische Begleitung, während Investoren oft das notwendige Kapital und Know-how für Wachstum und Markteintritt bereitstellen. Beide Gruppen tragen wesentlich zum Erfolg der Ausgründung bei.